Lechhauser Moos trocknet aus

Die Umweltschützer der BN-Kreisgruppen Augsburg und Aichach Friedberg wollen die Moorlandschaft, die eine wichtige Funktion für den Klimaschutz einnehmen könnte, unbedingt erhalten und zeigen in einer neuen Studie auf, wie das Moor geschützt und gefördert werden müsste. Andernfalls seien negative Auswirkungen auch auf die Augsburger Klimaziele zu befürchten.

„Wir haben noch sehr viel zu tun, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Diese Bemühungen dürfen nicht durch Klimagasemissionen der Moore zunichte gemacht werden”, sagt Christine Kamm, Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Augsburg. Stattdessen müssten die Moore und die Moorpflanzen „zu unseren Verbündeten im Kampf um den Klimaschutz” gemacht werden. Wie die Naturschützer erklären, belasten kaputte Moore durch einen höheren Treibhausgas-Ausstoß das Klima. Derzeit setzt das Lechhauser Moos laut Studie 75 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente pro Jahr frei. Intakte feuchte Moorböden können organischen Kohlenstoff dagegen speichern.

Moore haben „eine überragende Bedeutung für den Klimaschutz”, erläutert Haile. „Sie können extreme Witterungserscheinungen wie Dürreperioden und Hochwasser abpuffern und filtern das Wasser, während es durch sie hindurch langsam ins Grundwasser sickern kann.”

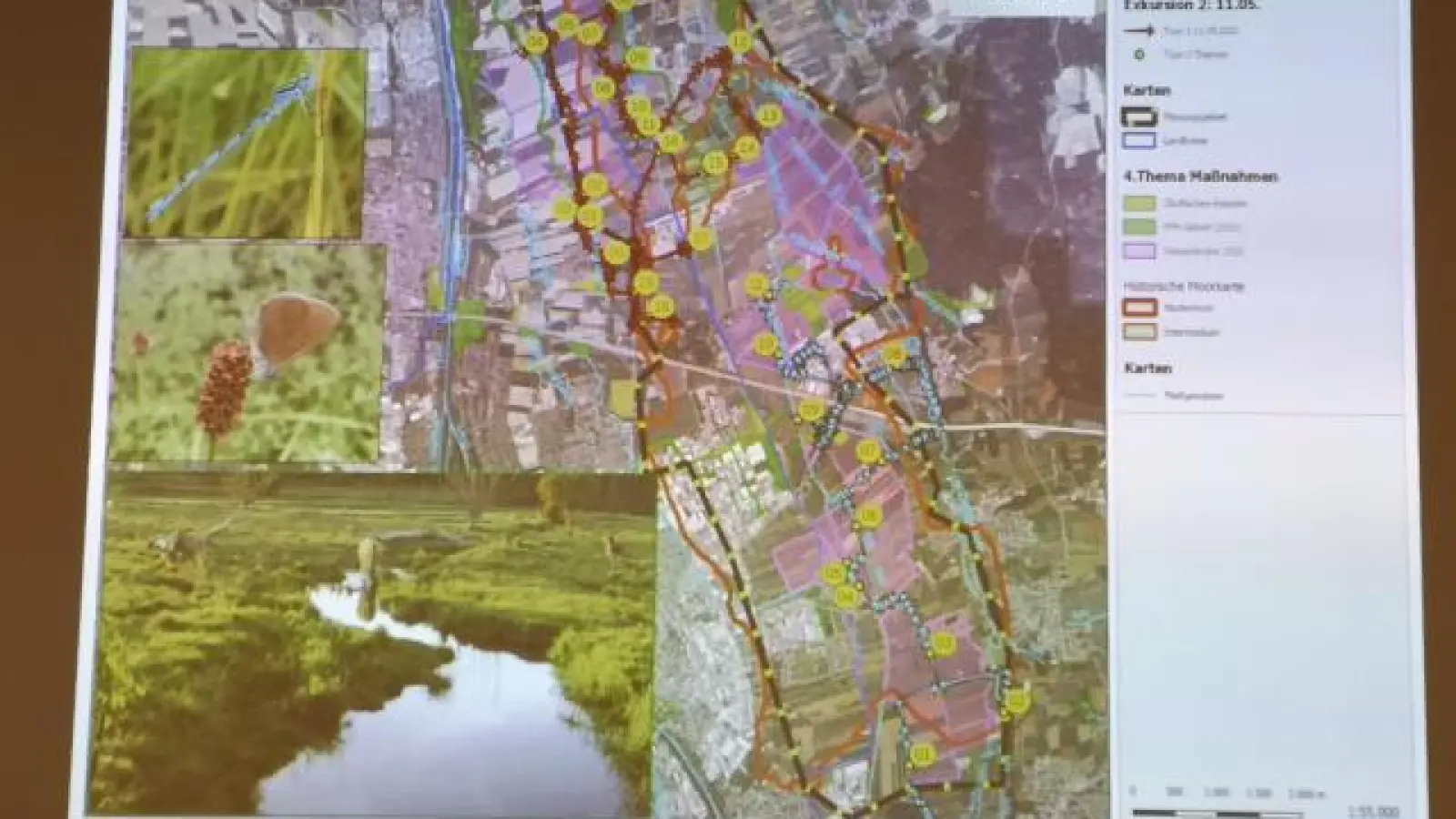

Der Bund Naturschutz hatte daher das vom bayerischen Naturschutzfonds geförderte Projekt zur „Potenzialabschätzung” gestartet, das aufzeigen soll, wie das Lechhauser Moos erhalten und verbessert werden kann. Im Mittelpunkt stehe das Wasser. Laut Studie soll etwa geprüft werden, ob aus dem Kaisersee, dem Autobahnsee oder dem Friedberger Baggersee Wasser ins Moor geleitet werden kann. Auch aus zwei bestehenden Grundwasserpumpen beim alten Schlachthof könnte Wasser statt in den Lech ins zwei Kilometer entfernte Lechhauser Moos abgeleitet werden, so ein Vorschlag.

Neben diesen „Wiedervernässungsmaßnahmen” brauche es dringend geeignete Bewirtschaftungsmethoden. Der BN möchte ein Bündnis aus Behörden, Grundbesitzern und Umweltverbänden schmieden, damit die ausgearbeiteten Vorschläge umgesetzt werden.

Johannes Enzler, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Augsburg, verweist auf das Moorbauernprogramm des bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Dieses stelle in Kürze eine entsprechende finanzielle Unterstützung für eine moorschonende Bewirtschaftung zur Verfügung.

Eine Moorrenaturierung aus Gründen des Klimaschutzes habe zudem „extrem positive Effekte auf den Artenschutz”, ergänzt Enzler. Die Lebensräume von Kiebitz, Laubfrosch oder Helm-Azurjungfer könnten durch die vorgeschlagenen Maßnahmen stark aufgewertet werden. Das Lechhauser Moos zählt mit circa 25 Quadratkilometern zu den zehn größten zusammenhängenden Moorgebieten in Bayern. Das Lechhauser Moos zählt mit circa 25 Quadratkilometern zu den zehn größten zusammenhängenden Moorgebieten in Bayern. Wasser aus Umgebung in das Moor leiten